健康コラム

健康課題への取り組み・対策

室伏広治スポーツ庁長官(右)と、早稲田大学スポーツ科学学術院の金岡恒治教授

−スポーツ庁 室伏広治長官・

早稲田大学スポーツ科学学術院 金岡恒治教授−

運動・スポーツを通じたライフパフォーマンス向上は

企業の労働生産性に寄与

健保組合はじめ医療保険者の保健事業は、生活習慣病対策、メタボ対策が主軸となっており、そこでは食事管理を中心とした保健指導が実施されている。しかし、コロナ禍において運動不足の傾向が顕著に現れ、それに起因する体調不良も増加した。加えて、現在、労働災害の中でも転倒災害が最も多くなっており、下半身の筋力の低下や、バランス能力の低下によるロコモティブシンドロームは、企業の生産性向上の観点でも大きな課題となっている。企業・健保組合には、これまでの生活習慣病対策に加えて、従業員・被保険者の運動習慣定着のための取り組みが求められている。

そうした中、スポーツ庁(長官=室伏広治氏)は、働く世代のライフパフォーマンスを高めるため、「セルフチェック」「改善エクササイズ」を開発し、普及を推進している。

そこで編集部では、室伏長官と、早稲田大学スポーツ科学学術院の金岡恒治教授(スポーツ審議会健康スポーツ部会委員)に、「セルフチェック」等の特長や、健保組合の保健事業、企業の健康経営の取り組みにおける活用等についての考えをお聞きした。

自分のニーズに応じて「目的」を持った運動を

スポーツ庁長官の室伏広治さん

編集部 ▶

運動・スポーツによる健康増進についてのお考えを伺います。ライフステージにおけるパフォーマンスのイメージと、それを高めることの意義と運動・スポーツとの関係について、どのようにお考えでしょうか。

室伏氏 ▶

スポーツ庁では、健康的なライフスタイルを心がけるためにも、スポーツ、エクササイズを含めた運動を実施していただくよう施策として取り組んでいます。運動・スポーツは、体力の維持向上、体重の管理、自己免疫力の向上、気晴らしという意味でのストレス解消など、QOL(Quality of life:生活の質)を高めることに資するものと考えています。

アスリートはハイパフォーマンスの領域で競い合っているところを、一般の方もアスリートになぞらえて、運動・スポーツを通じて「ライフパフォーマンス」を向上させていくということを推進しています。「ライフパフォーマンス」は、〝困難な状況に陥ってもそれを乗り越える力〟であり、それぞれのライフステージにおいて、環境変化や加齢等に身体機能を適応させながら、個々の課題解決や目標達成に向けて発揮できる能力のことと整理しています。

例えば高齢の方は、寝たきりにならずに家事や外出ができたり、社会参画できるなど、生活活動の機会を維持・向上できるような能力が必要でしょうし、働く世代・子育て世代では、元気に通勤し、家事・子育てをキビキビと行うことができるなど、仕事と家事を両立し、人間関係の構築を図りながら活躍し続ける能力が必要になります。

ライフパフォーマンスの向上を目指すことは、心身の健康の保持増進はもとより、QOLを高めることなど、Well-being(身体的・精神的・社会的に満たされた状態)を最大化することにも資すると考えています。

ライフパフォーマンス向上のための取り組みとしては、目的を持った運動・スポーツの実施を周知しています。心身の維持・向上に必要となる、筋骨格系、神経系、呼吸循環・内分泌代謝系、メンタル系の機能には、それぞれに、さまざまなニーズがあります。このため、ただ単に運動すれば良いということではなく、どういう機能にフォーカスして自分が運動したいのかという視点がなければ、運動・スポーツの効果は得られにくいと思います。

例えば、ウォーキングという運動でも、少し速めに広い歩幅で、少し長めに歩けば、有酸素運動となり、体重を効果的に減らすことができます。あえて不整地を歩けばバランス能力の向上に役立ちます。自然の中を歩くことでリフレッシュもできるでしょう。やり方は何通りもあると思いますし、自分が高めたい機能にフォーカスして、「目的」を設定し、それに応じて工夫した運動・スポーツを行うことで、心身へのさまざまな効果が期待できると考えています。

金岡氏 ▶

アスリートがトレーニングし、それによって競技パフォーマンスを高めていくのと同じように、一般の方も自分の持っている身体の機能を高めて、それによって、できるだけ長い間、高齢になっても、今の生活が続けられるようにしていくことが大切です。医学・医療の進歩で寿命は延びていますけれども、生命の寿命に対して運動器の寿命、すなわち健康寿命は10年くらい早くきてしまうのが現状です。それをできるだけ長くするためには、日頃から運動器の機能を高めておくことが重要になります。

全ての世代の、より多くの皆さんに、自らは死ぬまで二足歩行できることを競っている人生のアスリートであるというイメージを持っていただき、普段から運動器の機能を高めるような努力をしてほしいと考えています。

特別な道具は不要、誰でもできる手軽なテスト

編集部 ▶

目的を持った運動が非常に大事だというご示唆をいただきましたが、健保組合、企業が取り組む体育奨励、運動のメインは、ウォーキングになっているのが現状です。これを変えていかなければならないのではないかという意識を持っています。長官が考案されました「セルフチェック」は、目的を探す上で非常に有効なツールになると思います。「セルフチェック」についてご紹介ください。

室伏氏 ▶

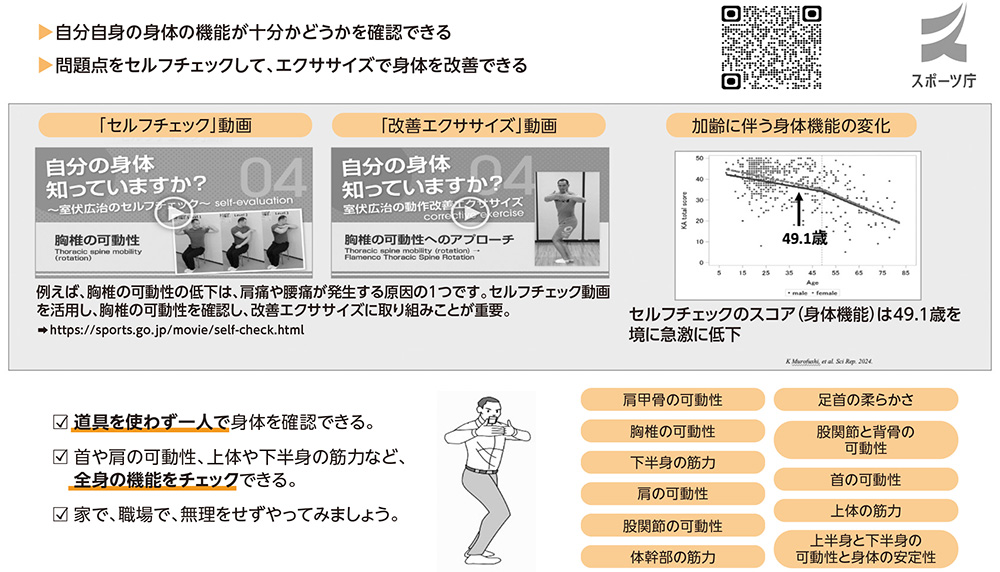

私たちが開発した「セルフチェック」(Koji Awareness[KA]テスト)は、特別な道具を使用しない、誰でも手軽に行うことができる、運動器の機能に対するセルフ・スクリーニングテストです。下半身の筋力や首、肩、肩甲骨の可動性など11項目の各テストのスコアを合算して50点満点で評価し、スコアが高いほど運動器の機能が良好であることを示します。また、それぞれの機能を改善するエクササイズも開発しています(図表1)。

図表1 運動・スポーツの基本となる身体診断「セルフチェック」

金岡氏 ▶

「セルフチェック」のスコアについて、90歳以下の723人(健常者)を対象に、総スコアと年齢の関連を分析した結果、加齢に伴い総スコアが低下し、49.1歳を境に総スコアが急激に低下することが明らかとなっています。

室伏氏 ▶

50歳前から急激に落ちてくるわけですから、5年でも10年でもこれを食い止めることができれば、健康の面だけでなく、当然、労働生産性の向上につながると考えています。企業にとっても労働生産性への影響は大変大きな課題だと思います。

メタボ対策は40歳以上が対象となっていると思いますが、そうすると高齢期になるまでは食事を制限して、高齢期になるともっと食べたほうが良いということになります。これは継ぎはぎでものを考えているのではないでしょうか。ヒトは生き物であって、1つの生命としての年月があるのに、ある部分を取り出して施策を考えるのは適当ではないと思います。高齢になったときに備え、若い頃から、運動器の機能だけではなく、内臓の機能など一体的に身体を捉えてバランス良く取り組むという観点が重要だと思います。

早稲田大学スポーツ科学学術院

教授の金岡恒治さん

金岡氏 ▶

会社ごと、職種ごとに、運動器機能の課題、健康課題はさまざまです。肩こりや腰痛といった運動器の障害、あるいは転倒といった、それぞれの会社・職種に特化したような対応策を考えて、何らかの有害事象を予防するため普段から運動をするという形になっていけば良いと思います。企業において、従業員に「セルフチェック」を行っていただき、点数が低いところに対して予防的なエクササイズを実施し、その結果で次の対応を考えるというサイクルが回るようになってほしいと思います。

編集部 ▶

今回、長官が開発された「セルフチェック」の動画は、1〜2分で観ることができて非常に分かりやすく、自分には何ができて、何ができないかがすぐ分かるということと、「改善エクサイズ」動画もあって、非常に素晴らしいツールだと思いました。例えば、ロコモ対策、腰痛に有効と思われるチェック、エクササイズがあればご紹介ください。

室伏氏 ▶

ロコモティブシンドロームは特に高齢の方が多いと思いますが、運動器の機能をチェックして、それに対して若い頃から運動を促すということは、予防の観点で重要なポイントだと思います。「セルフチェック」でいえば、胸椎の可動性や、股関節と背骨の可動性、上半身と下半身の可動性、体幹部の筋力、下半身の筋力などのチェックとその改善エクササイズは、効果が期待できると思います。

金岡氏 ▶

11項目50点満点で評価することが基本ですが、その中で、どのスコアが低い人は腰痛が多いといったことが分かれば、予見して予防をすることができるかもしれません。その辺りは研究課題ですし、データも必要になりますので、企業の皆さんにもご協力を頂ければと思います。

編集部 ▶

現在、スポーツ庁で「セルフチェック」の指導者の養成を進められているそうですが、どのような取り組みでしょうか。

室伏氏 ▶

スポーツ庁では、2024年度に37人の指導者を養成し、実際にその方々に企業に訪問していただいて、従業員の方々の運動器の機能を評価して、改善運動をしてもらうところまで実施しました。モデル的に実施している段階ですが、今後は、こうした指導者の活動を通じて、多くの企業で「セルフチェック」実施が普及していくことを期待しています。横展開を図っていくため、指導者の人数も増やし、訪問する企業も増やしていければと考えています。

企業からは、社員自身の運動器の機能低下に対する気づきに加えて、従業員のコミュニケーションの場として、非常によいきっかけになり得るというコメントもいただいています。スポーツ庁では、「セルフチェック」の手引き(「身体診断セルフチェック・改善エクササイズの手引き」)も作成していますので、ぜひ活用していただければと思っています。

腰痛予防の運動介入で運動器への効果を確認

編集部 ▶

北海道で腰痛予防のための運動介入の効果についての実証研究を実施されたということですが、その内容や結果についてご紹介ください。

金岡氏 ▶

運動器機能低下に対する地域における効果的な運動療法の在り方に関する研究として、北海道東川町において、腰痛予防のための運動介入プログラムを実施しました。76人(男性20人、女性56人、平均年齢51歳)の参加者に対し、15人程度を1グループとする集団での90分のセッションを週に1回行い、主に体幹の機能改善のための神経系(モーターコントロール)エクササイズを3カ月間継続実施しました。

その結果、介入の前後では、「セルフチェック」のスコア、ロコモ度測定の立ち上がりテストや、腰痛程度の改善といった運動器への効果が見られました。また精神的健康度や労働生産性の指標であるプレゼンティーイズム等への効果も確認されました。

編集部 ▶

こうした運動介入プログラムについては、企業や健保組合でも実施できるとお考えですか。

金岡氏 ▶

東川町の実証研究では、主に腰痛予防に着目して被験者を集めて、エクササイズも腰痛予防に効果が期待できるものを実施しました。そのまま企業の従業員、健保組合の被保険者に当てはめるというよりは、まずは「セルフチェック」で落ちている機能を把握し、その機能を高めていくことが最初のアプローチではないでしょうか。それに加えて、その業種独特の必要な機能を高めるような形で、それぞれのニーズを踏まえたプログラムを考えていく必要があると思います。

編集部 ▶

特に若年層の運動実施率が低いという指摘もあります。ただ、運動・スポーツをしたいという気持ちはあるようですね。そこで企業、健保組合の取り組みで何かできないかと思うのですが。

金岡氏 ▶

スポーツ審議会健康スポーツ部会にも資料が提出されていましたが、スポーツ庁が実施した「スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、20歳以上の週1日以上の運動・スポーツ実施率は52.5%、男女別では、男性が55.6%、女性が49.6%で、男性より女性の実施率が低く、男女の差が拡大しています。また、年代別では、20代〜50代の働く世代で引き続き低い傾向となっています。就業者については、勤務先で「運動・スポーツを活用した取り組み」がなされているかどうかで週1日以上のスポーツ実施率に大きな差があって、取り組みがある場合の実施率は70.1%と高くなっています。

室伏氏 ▶

スポーツ庁の調査で、職場における取り組みの有無が運動・スポーツの実施に大きく関係していることが分かりました。スポーツ庁としては、企業等に従業員に対する運動・スポーツの取り組みを促す「Sport in Lifeプロジェクト」を推進し、運動・スポーツ実施を積極的に支援しています。やはり企業の経営者の理解ということが重要で、「健康経営」に取り組んでおられる企業等において、運動・スポーツの実施のための施策に率先して取り組んでいただきたいと考えています。短時間、30分でも良いので、運動やエクササイズを効果的に実施していくことで、従業員のやる気にもつながれば、それは生産性の向上にも資することになると思います。健康経営でコラボする健保組合の役割も重要ですね。

金岡氏 ▶

東川町の実証研究でも、「セルフチェック」スコアの改善だけでなく、いわゆるプレゼンティーイズムへの効果、労働生産性の向上も確認されています。企業として、生産性を高めるために社員の心身をコンディショニングしていくことは大切なことだと思います。またその結果として、医療費も抑制できるかもしれません。若い女性が運動・スポーツをしたいけれども、できないといった状況にあるとすれば、企業として運動する機会、環境を提供するという形で支援していくことも重要になります。

室伏氏 ▶

もう1つ、スポーツ庁では、学校部活動の改革として、地域でのスポーツ実施の推進にも取り組んでいます。学校部活動では、受験や卒業を機に、スポーツを引退するということが多いようですが、地域のクラブチームなどでは、さまざまな年齢の方々がスポーツを楽しんでいます。学校スポーツを地域スポーツに移行することは、年齢にかかわらず、どの世代でも、生涯を通じて、運動・スポーツを楽しみながらできるような環境整備につながると考えています。

編集部 ▶

地域でのスポーツ推進には、企業も協力できますね。例えば場所の提供もありますし、運動経験のある従業員が指導することもできます。当初、健康経営の取り組みは、自社の社員を対象にしていましたが、それが取引先まで広がり、今は、地域まで広がりを見せ始めています。自社の社員だけではなく、会社のある地域の人たちとも、健康になるための施策を一緒になって行っていくということは、学校部活動の地域展開という改革ともマッチするのではないでしょうか。

室伏氏 ▶

そうですね。子どもたちに地域でのスポーツ活動を根付かせるために、企業の皆さまにもぜひご協力いただきたいと思います。子どもの頃の楽しい運動経験が、将来、大人になってからの運動習慣であったり、楽しんで体を動かすことにつながっていくと良いですね。

健康経営に取り組む企業トップの意識が重要

編集部 ▶

これまでのお話も踏まえ、運動・スポーツの推進について、企業、健保組合への期待やご要望があれば、お聞かせください。

室伏氏 ▶

QOLを高め、Well-beingを最大化するためにも、やはり内科系も運動器の機能も両方が健康であることが大切です。ぜひ、健保組合では両方の健康のための取り組み、事業を進めていただきたいと思います。企業の皆さまにも、1年、2年、3年、さらには10年経ったときに、社員のモチベーションはどうなるのかという、中・長期的な効果に対する意識が必要かもしれません。ぜひ、企業トップの方にご理解いただいて、労働環境の整備も含めて取り組みを進めていただきたいと思います。その際に、「セルフチェック」も活用していただければと思います。維持・向上が必要な機能を把握して、改善のための運動の時間を設けていただくことで、中・長期的に見れば、心身の健康や社員の前向きな気持ちを育み、労働生産性が向上につながることにもなります。

編集部 ▶

「セルフチェック」の活用を検討する際、あるいは従業員が運動・スポーツに取り組む際に、その効果の裏付けがあると良いですね。

室伏氏 ▶

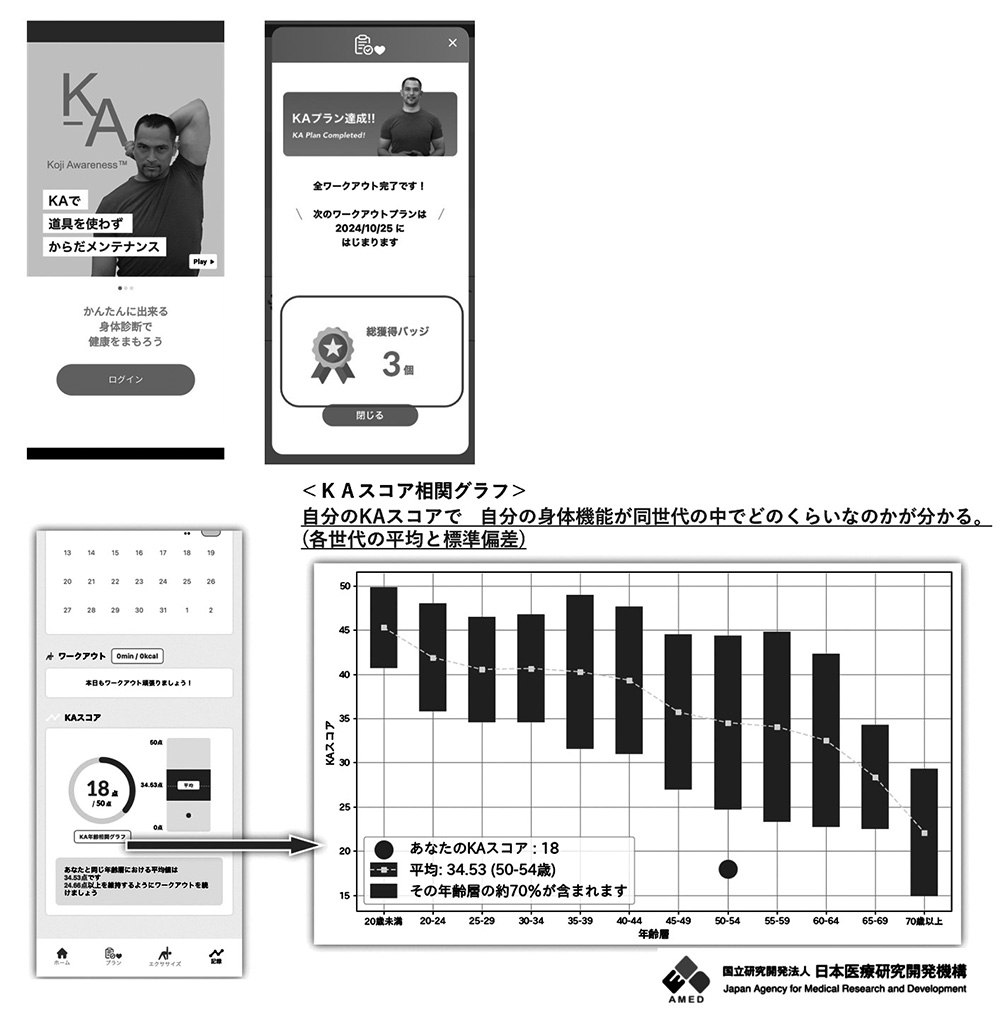

日本医療研究開発機構(AMED)の研究事業として、「生活習慣病予防のための運動習慣を促進する健康IoTアプリシステムの研究開発」を進めています。「KAアプリ」を使って、「改善エクササイズ」を行うことで、運動器の機能向上と運動習慣に対する有効性を検証する事業です(図表2)。エビデンスが不足した中でサービスが開発されることも多いように思いますが、この研究では、エビデンスに基づくアプリ開発・サービス提供を目指して、実証研究を実施しています。

図表2 「KAアプリ」システムの研究開発

金岡氏 ▶

労働生産性を高めるためにも社員のライフパフォーマンスを高めることが重要です。特に目的を持った運動という観点では、例えば有酸素運動はいつ始めてもある程度効果が見込めるかもしれませんが、筋力や柔軟性は、やはり早い時期に取り組まなければ、高年齢ではなかなか維持・改善は難しい。また、バランス能力といった体をうまく動かすスキルは、実は、小学校高学年から中学生くらいの運動経験が重要なのですが、もしそれが自分の今の年齢で備わっていないのであれば、1日でも早く、今日にでもチェックして、少しずつでもいいので改善し、できるだけ長く元気に働くことができるようにすることを考えてほしいと思います。

室伏氏 ▶

身体の運動器の機能に着目した労働寿命ということも検討する必要があります。定年の概念の在り方にも関係すると思います。全て年齢という尺度で区切るということで良いのか。身体の運動器の機能をチェックして、配慮が必要ならば職種を考えるということもできるでしょう。そうした対応も含めて、働く意欲のある方は身体の運動器の機能の状態に応じて無理なく働くことができるような環境にしていくことが大切だと思います。

編集部 ▶

定期的に身体の運動器の機能をチェックする際に、「セルフチェック」は有効なツールですね。そこで把握された機能を維持・改善するための介入の仕組みと、健保組合の健診・保健指導との融合というところまで展望することができれば、非常に望ましい姿になっていくと感じました。

本日はありがとうございました。